こんにちは、まさき兄さんです。

今回は禅語「悟無好悪」の記事です。

(さとればこうおうなし)

禅語

禅語は、禅宗の教えを短く表現した言葉で、生活の指針や心の持ち方を示しています。これらの言葉は、日々の生活や精神的な修養に役立つ示唆を与えてくれるため、多くの人にとって座右の銘とされています。また日常会話の中でもネガティブな気持ちを持った人々にワンポイントコーチングとして活用もできます。

「悟無好悪」

意味

真に悟りを開いた人は、好き嫌いなどの感情にとらわれず、ありのままの物事をありのままに見ることができる

善悪や美醜などの二元論を超えた、真の価値を見出すことができる

すべての人や物に対して平等な心で接することができる

由来

「悟無好悪」は、中国の禅僧である趙州従諗(ちょうしゅうじゅうしん)の言葉とされています。趙州従諗は、宋代に活躍した禅僧で、臨済宗の祖師の一人として知られています。

この言葉は、趙州従諗が弟子たちに問いかけた際に発せられたと言われています。当時、弟子たちは、人や物に対して好き嫌いなどの感情を抱いていました。しかし、趙州従諗は、真に悟りを開いた人は、そのような感情にとらわれず、ありのままの物事をありのままに見ることができるということを説いたのです。

解釈

「悟無好悪」は、私たちが日常生活の中で陥りやすい心のあり方を戒める言葉と言えるでしょう。私たちは、ついつい自分の価値観や基準で物事を判断し、好き嫌いなどの感情を抱いてしまいます。しかし、そのような心では、真の幸福を見つけることはできません。

大切なのは、ありのままの物事をありのままに見ることです。そうすることで、善悪や美醜などの二元論を超えた、真の価値を見出すことができるのです。

現代における意味

現代社会は、多様性を受け入れ、尊重することが求められる時代です。しかし、私たちは、無意識のうちに偏見や差別を抱いてしまうことがあります。

「悟無好悪」は、そういった偏見や差別をなくし、すべての人や物に対して平等な心で接することの大切さを教えてくれます。

参考資料:

https://m.mgdfnfzh.com/tech/?qfyjk/sv7l.html

https://kotobank.jp/

https://www.atlasobscura.com/places/sengaku-ji

その他

「悟無好悪」は、茶道や華道などの日本文化にも深く根付いています。茶道では、一服のお茶を大切にする心、華道では、一輪の花に心を込めることを意味します。

このように、「悟無好悪」は、様々な場面で解釈できる奥深い禅語です。ぜひ、自分自身の人生に照らし合わせて、考えてみてください。

「悟無好悪」でアドバイスした悩み

1. 感情の起伏が激しい人

感情の起伏が激しく、物事に対する好き嫌いや嫌悪感が強い人にとって、「悟無好悪」の教えは非常に有効です。この教えを実践することで、感情に振り回されずに冷静で客観的な判断ができるようになります。

2. 人間関係で悩んでいる人

他人に対する好き嫌いや評価に囚われていると、人間関係は複雑になりがちです。「悟無好悪」の教えを取り入れることで、人間関係の中で生じる感情的な摩擦を減らし、より円滑で平和な関係を築くことができます。

3. ストレスや不安に悩んでいる人

現代社会において、多くの人がストレスや不安を感じています。これらの原因の一つには、物事に対する過度な期待や評価があります。「悟無好悪」の教えは、物事をありのままに受け入れることで、ストレスや不安を軽減し、心の平穏を保つ助けとなります。

4. 偏見や差別に囚われている人

無意識のうちに抱く偏見や差別は、社会的な問題だけでなく、個人の心にも負担をかけます。「悟無好悪」の教えを学ぶことで、すべての人や物に対して平等な心で接することができ、偏見や差別をなくすことができます。

5. 自己評価が低い人

自己評価が低く、自分に対して厳しい目を向ける人も少なくありません。「悟無好悪」の教えを実践することで、自分自身をありのままに受け入れ、自己評価を見直すことができるようになります。

6. 完璧主義で悩んでいる人

完璧主義の人は、物事に対する理想が高く、常に自己評価や他人の評価に囚われがちです。「悟無好悪」の教えを取り入れることで、理想に囚われずに現実を受け入れ、自己の成長や学びを大切にすることができます。

まとめ

「悟無好悪」の教えは、感情に囚われず、物事をありのままに受け入れる心の在り方を学ぶための有効な手段です。この教えは、感情の起伏が激しい人、人間関係で悩んでいる人、ストレスや不安に悩んでいる人、偏見や差別に囚われている人、自己評価が低い人、完璧主義で悩んでいる人など、様々な悩みを持った人々に対して効果的です。この教えを実践することで、より平和で安定した心を保ち、充実した人生を送ることができるでしょう。

それでは事例を見ていきましょう。

事例1:感情の起伏が激しい人

1. 名前: 高橋直子(仮名)

2. 年齢: 32歳

3. 職場: 広告代理店のプランナー

4. 背景: 仕事のプレッシャーや対人関係で感情の波が激しく、しばしばストレスに悩んでいる。

5. 悩み: 感情のコントロールが難しく、冷静な判断ができない。

高橋直子さんへのアプローチ

「悟無好悪」の教えを通じて、感情の波に流されずに物事をありのままに受け入れる心の在り方を学ぶ。

高橋さんに感情の起伏が激しい原因を探り、その根本にある価値判断や期待を理解させる。次に、「悟無好悪」の教えを紹介し、感情に囚われず冷静な判断をする方法を具体的に示す。

高橋さん、今日は感情の起伏が激しいと感じることについてお話をお伺いします。

はい、最近特に仕事のプレッシャーで感情が不安定です。

なるほど。感情が激しくなる原因を一緒に探ってみましょう。具体的にはどのような時に感情が揺れ動くのでしょうか?

仕事でのミスや他人からの評価が特に影響します。

その評価やミスについて、どのように感じていますか?

自分がダメな人間だと思ってしまいます。

それでは、今日は「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、物事に対する好き嫌いを超越し、感情に振り回されずにありのままを受け入れることを説いています。

興味深いですね。具体的にどうすればいいのでしょうか?

まず、自分の感情を一歩引いて観察する練習をしましょう。そして、その感情に対してジャッジせずにただ受け入れることを心がけます。

やってみます。感情に振り回されずに冷静な判断ができるようになりたいです。

その意識を持つことで、日々のストレスも軽減されるでしょう。

高橋直子(仮名)さんが納得したポイント

感情に振り回されず、物事をありのままに受け入れることで、冷静で客観的な判断が可能になること。

「自分の感情をコントロールするための新しい視点を学び、日々のストレスが減りそうです。」

事例2:人間関係で悩んでいる人

1. 名前: 佐藤美佳(仮名)

2. 年齢: 28歳

3. 職場: IT企業のエンジニア

4. 背景: 職場での同僚との関係に悩み、ストレスを感じている。

5. 悩み: 同僚に対する評価や感情が仕事に影響している。

佐藤美佳さんへのアプローチ

他人に対する好き嫌いや評価に囚われず、より円滑で平和な関係を築くための心の在り方を学ぶ。

佐藤(仮名)さんが人間関係で抱える具体的な問題を共有させ、評価や偏見の影響を認識させる。続いて、「悟無好悪」の教えを適用し、感情的な摩擦を減らす方法を伝える。

佐藤さん、今日は職場での人間関係についてお話を伺います。

はい、同僚との関係でストレスを感じています。

具体的にはどのような問題がありますか?

同僚の評価や態度に敏感になりすぎてしまい、仕事に集中できません。

それでは、「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、他人に対する好き嫌いや評価に囚われず、物事をありのままに受け入れることを説いています。

興味深いですね。どうやって実践すればいいですか?

まず、他人の評価や態度に対して自分の感情を観察することから始めましょう。そして、その感情をジャッジせずに受け入れる練習をします。

わかりました。それを意識してみます。

その意識を持つことで、職場でのストレスが軽減され、人間関係も円滑になるでしょう。

佐藤美佳(仮名)さんが納得したポイント

他人に対する好き嫌いや評価に囚われずに接することで、より円滑な人間関係を築けること。

「他人の評価に囚われないことで、職場でのストレスが軽減されそうです。」

事例3:ストレスや不安に悩んでいる人

1. 名前: 山田和也(仮名)

2. 年齢: 35歳

3. 職場: 商社の営業部長

4. 背景: 仕事のプレッシャーと家庭のバランスに悩み、慢性的なストレスと不安を抱えている。

5. 悩み: 過度な期待や評価に囚われているため、常にストレスを感じている。

山田和也さんへのアプローチ

過度な期待や評価から解放されるために、物事をありのままに受け入れる心の在り方を学ぶ。

ストレスや不安の原因を明らかにし、「悟無好悪」の教えを通じて、期待や評価を手放す方法を伝える。実践的なリラクゼーション技法も併用する。

山田さん、今日はストレスと不安についてお話をお伺いします。

はい、仕事と家庭のバランスに悩んでいます。

ストレスの原因は何ですか?

仕事でのプレッシャーと家庭での期待が大きく、常に評価されている感覚があります。

それでは、「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、物事に対する期待や評価を超越し、ありのままに受け入れることを説いています。

どうすれば期待や評価から解放されるのでしょうか?

まず、自己評価や他者の期待に囚われずに、自分ができる最善を尽くすことを意識しましょう。そして、その結果をありのままに受け入れる練習をします。

難しそうですが、やってみます。それができればストレスも減るかもしれません。

はい、その通りです。実践することで心の平穏を保つ助けになりますよ。

山田和也(仮名)さんの納得したポイント

物事をありのままに受け入れることで、過度な期待や評価から解放され、心の平穏を保てること。

「過度な期待を手放すことで、心が軽くなり、ストレスが減ると感じました。」

事例4: 偏見や差別に囚われている人

1. 名前: 木村真一(仮名)

2. 年齢: 40歳

3. 職場: 中学校の教師

4. 背景: 職場や社会で無意識に偏見を持ち、差別的な態度を取ってしまうことに悩んでいる。

5. 悩み: 偏見や差別が自分の行動に影響を与えていることを自覚しているが、どう対処すればよいかわからない。

木村真一さんへのアプローチ

偏見や差別を超えた平等な心で接する方法を学ぶ。

偏見や差別の意識がどのように形成され、どのように影響しているかを理解させる。「悟無好悪」の教えを通じて、全ての人や物に対して平等な心を持つ方法を具体的に示す。

木村さん、今日は偏見や差別についてお話を伺います。

はい、無意識に偏見を持ってしまい、それが行動に出てしまいます。

まず、その偏見がどのように形成され、どのように影響しているかを一緒に考えてみましょう。

そうですね、確かに過去の経験や社会の影響が大きいと思います。

それでは、「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、物事に対する好き嫌いや評価を超越し、平等な心で接することを説いています。

どうやって実践すればいいですか?

まず、自分の偏見に気づくことから始め、その感情をジャッジせずに受け入れる練習をします。そして、意識的に平等な心で接することを心がけましょう。

わかりました。それを意識してみます。

その意識を持つことで、偏見や差別をなくし、より平和な環境を作る助けになりますよ。

木村真一(仮名)さんが納得したポイント

偏見や差別をなくし、全ての人や物に対して平等な心で接することができること。

「偏見を捨てるための具体的な方法を学び、平等な心を持つことの重要性を理解しました。」

事例5:自己評価が低い人

1. 名前 松田英子(仮名)

2. 年齢: 30歳

3. 職場: アパレルショップの店員

4. 背景: 自分に対して厳しい評価を下しがちで、自信を持つことができない。

5. 悩み: 低い自己評価が原因で、仕事やプライベートでの行動に消極的になっている。

松田英子さんへのアプローチ

自己評価を見直し、自己受容の心を育てるための方法を学ぶ。

クライアントの低い自己評価の背景を探り、自己受容の重要性を説く。「悟無好悪」の教えを適用し、自己評価を超えて自己をありのままに受け入れる方法を伝える。

松田さん、今日は自己評価についてお話を伺います。

はい、いつも自分に自信が持てなくて困っています。

具体的にはどのような時に自己評価が低くなると感じますか?

仕事でミスをした時や他人と比較する時です。

それでは、「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、物事に対する評価を超越し、自己をありのままに受け入れることを説いています。

どうやって自己評価を見直せばいいのでしょうか?

まず、自分が持っている価値観や基準を見直し、その評価がどれほど重要かを再考します。そして、自己をジャッジせずに受け入れる練習をします。

難しそうですが、試してみます。それができれば自信が持てるようになるかもしれません。

その通りです。実践することで、少しずつ自信が持てるようになりますよ。

松田英子(仮名)さんが納得したポイント

自己評価を超えて自己をありのままに受け入れることで、自信を取り戻し、行動に積極的になれること。

「自己評価を見直し、ありのままの自分を受け入れることで、少しずつ自信が持てるようになる気がします。」

事例6:完璧主義で悩んでいる人

1. 名前: 中島健太(仮名)

2. 年齢: 27歳

3. 職場: 広告制作会社のデザイナー

4. 背景: 仕事に対する理想が高く、常に完璧を求めてしまい、結果としてストレスを感じている。

5. 悩み: 理想に囚われすぎて現実を受け入れられず、自己評価や他人の評価に過度に依存している。

中島健太さんへのアプローチ

理想に囚われず現実を受け入れ、自己成長と学びを大切にする方法を学ぶ。

完璧主義の背景にある価値観を理解させ、「悟無好悪」の教えを通じて、現実を受け入れ自己成長に焦点を当てる方法を伝える。

中島さん、今日は完璧主義についてお話を伺います。

はい、常に完璧を求めてしまい、ストレスが溜まっています。

完璧を求めることでどのような影響がありますか?

自分に対して厳しくなりすぎて、仕事が楽しくなくなっています。

それでは、「悟無好悪」という禅の教えを紹介します。この教えは、理想に囚われず現実を受け入れることを説いています。

どうやって実践すればいいですか?

まず、現実を受け入れ、自分ができる最善を尽くすことを意識しましょう。そして、その結果に満足する練習をします。

わかりました。それを意識してみます。

その意識を持つことで、ストレスが軽減され、仕事が楽しくなるでしょう。

中島健太(仮名)さんが納得したポイント

理想に囚われず現実を受け入れ、自己成長と学びを大切にすることで、ストレスが軽減されること。

「理想を手放し、現実を受け入れることで、もっと楽に仕事ができるようになりそうです。」

まさき兄さんセッション

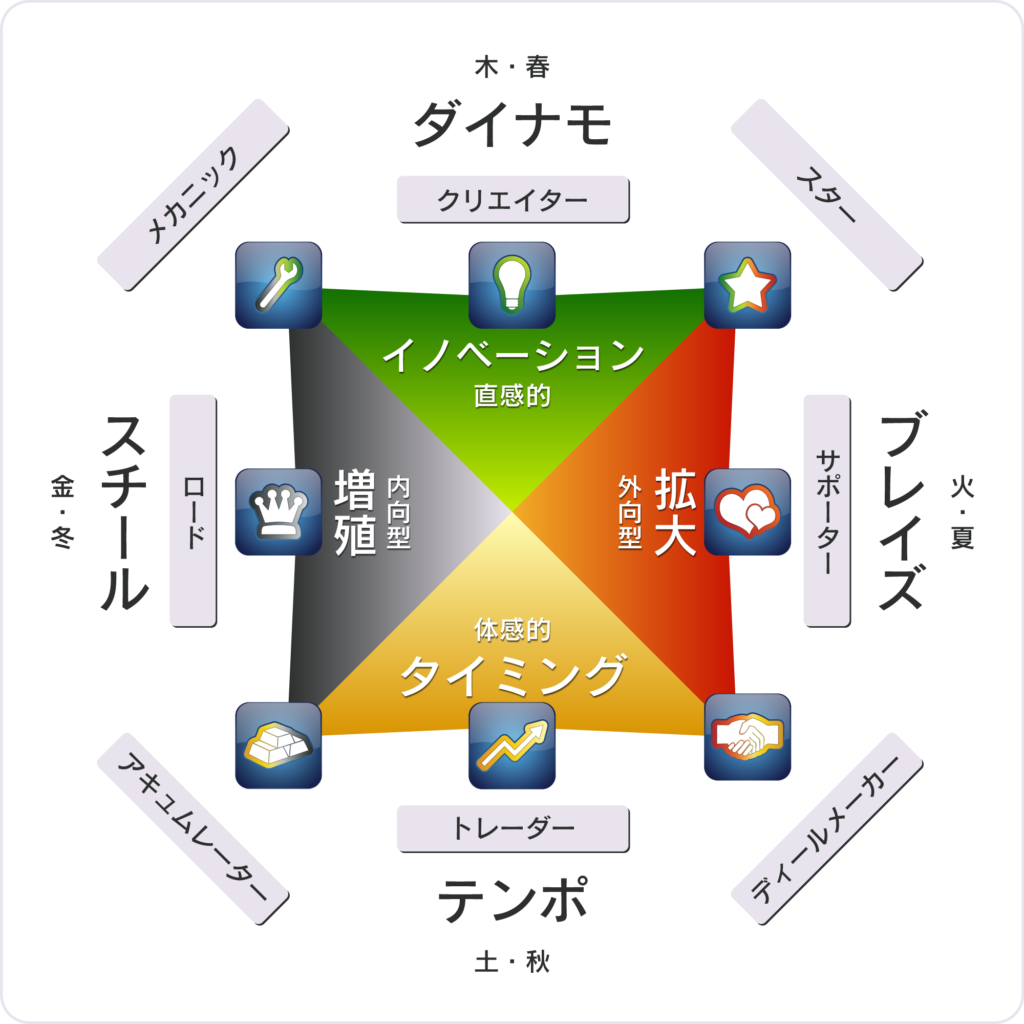

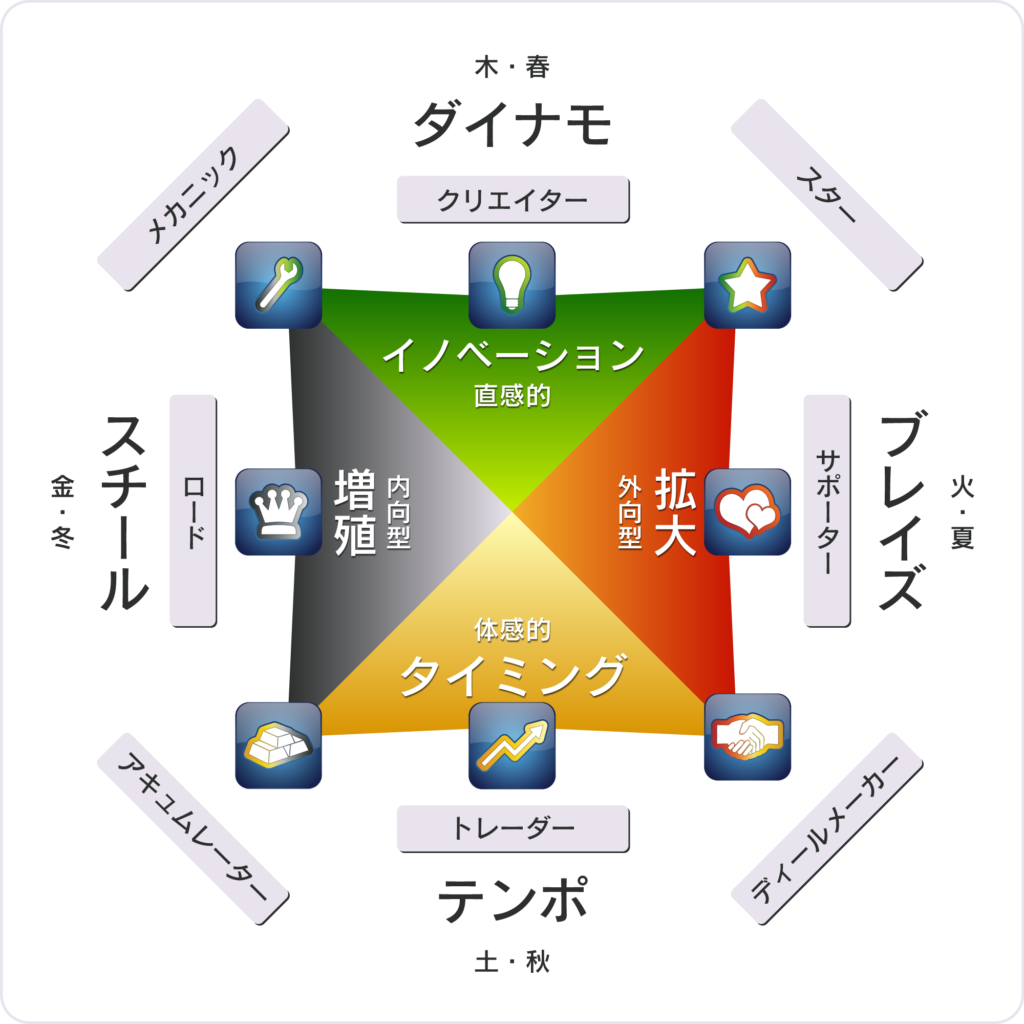

ウェルスダイナミクス無料ジーニアステスト

LINEお友達登録でジーニアステスト無料解説セッション

無料コンサルセッション60分

•起業・副業ゼロイチロードマップ

•コンテンツ整理、強化セッション

他

-300x158.png)

コメント