こんにちは、まさき兄さんです。

今回は禅語「増上慢」の記事です。

(ぞうじょうまん)

禅語

禅語は、禅宗の教えを短く表現した言葉で、生活の指針や心の持ち方を示しています。これらの言葉は、日々の生活や精神的な修養に役立つ示唆を与えてくれるため、多くの人にとって座右の銘とされています。また日常会話の中でもネガティブな気持ちを持った人々にワンポイントコーチングとして活用もできます。

「増上慢」

増上慢の意味

「増上慢」という言葉は、サンスクリット語の「ウッダーティマーナ」を中国語で翻訳したものです。この「増上」という部分には「上に増す」、「より高くなる」という意味があり、「慢」は「思い上がる」、「傲る」という意味があります。つまり、自分は他人よりも上に立っているという傲慢な心境を指します。

仏教における慢の教え

仏教では、「慢」は煩悩(煩わしい心の乱れ)の一つとされ、特に三毒(貪欲・瞋恚・愚痴)の一つである瞋恚(しんに、怒りや憎しみ)に関連づけられることが多いです。慢が心にある限り、真の悟りや平穏は得られないとされています。

禅宗における増上慢

禅宗では、自己の見解や経験を過信し、それによって他人を見下す心理状態を特に警戒します。修行者が一定の修行を積むと、しばしば自己の達成を誇り、他の修行者や指導者に対して批判的になることがあります。このような境地を「増上慢」と呼び、これを克服することが修行の重要な部分とされています。

克服の方法

増上慢を克服するには、常に自己反省を行い、自己の心がどのように動いているのかを注意深く観察することが勧められます。また、他人と自己を比較することなく、すべての存在に対して慈悲の心を持つことが重要です。禅の教えでは、他人を尊重し、自らを卑下することなく、平等な心を保つことが求められます。

物事をちゃんとわかっていないのにわかったつもりになって、おごる気持ちがあると、他人の意見やアドバイスを素直に聞き入れなくなります。

「増上慢」は自己中心的な態度や他人への優越感から生じる心の状態を指し、仏教の修行ではこれを見つめ直し、克服することが強調されています。

「増上慢」は七慢(しちまん)の一つとしても知られています。七慢とは、以下のような七種類の高慢心を指します:

1. 我慢(がまん):自分を他人よりも優れていると思う心。

2. 慢過慢(まんかまん):実際に他人よりも優れているにも関わらず、さらにその優越を誇示する心。

3. 我慢慢(がまんまん):自分が他人と同等であるにも関わらず、他人を下に見る心。

4. 増上慢(ぞうじょうまん):実際には他人よりも劣っているにも関わらず、自分が優れていると思う心。

5. 卑慢(ひまん):自分が劣っていることを自覚しながらも、それを認めずに高慢な態度を取る心。

6. 邪慢(じゃまん):誤った考えや価値観に基づいて他人を見下す心。

7. 無因慢(むいんまん):根拠のない自信や自己過信。

「増上慢」の教えは、以下のような状況で重要です

1. 職場での人間関係:他人を見下す態度は、チームワークや信頼関係を損ない、協力的な環境を阻害します。

2. 成功への執着:自分の成功を過大評価することで、失敗時の挫折感が大きくなり、柔軟性や学びの機会を失います。

3. 自己成長の停滞:自己過信により、自分の欠点や改善点を見逃し、成長の機会を逃します。

4. 家族や友人との関係:過度の自信や高慢な態度は、親しい関係でも摩擦を生じさせ、誠実なコミュニケーションを妨げます。

このように、「増上慢」を理解し、自覚することは、謙虚さを保ち、自分の成長を促進し、他者との健全な関係を築くために重要です。禅の教えでは、自己過信を戒め、常に謙虚な心を持つことが強調されています。

今回は、

1. 職場での人間関係の悩みに

対するコーチングを再現します。

2〜4はコーチングのアプローチと、

その結果です。

事例1:職場での人間関係

名前:田中智也 (仮名)

年齢: 35歳

職場:大手広告代理店のクリエイティブディレクター

背景: 田中さんは10年以上広告業界で働いており、クリエイティブなプロジェクトで多くの成功を収めてきました。しかし、成功の影響で自己評価が高まり、他の同僚を見下す態度が見られるようになりました。

悩み:職場での人間関係が悪化し、チームワークがうまくいかず、プロジェクトの進行にも支障が出ています。

田中智也さんへのアプローチ

⚪︎自己認識の強化: クライアントに自己認識を深めるためのエクササイズを行い、自分の態度や行動が他人にどのように影響を与えているかを認識させます。

⚪︎フィードバックの受容:他人の意見やフィードバックを受け入れる訓練を行い、謙虚さを養います。フィードバックの場を設け、感謝の気持ちを表現する方法を練習します。

⚪︎共感の育成: 他人の立場や感情を理解し、共感する力を養うワークショップを行います。ロールプレイやシミュレーションを通じて、他人の視点から物事を見る習慣をつけます。

⚪︎実践的な改善: 職場での具体的な改善策を設け、クライアントが自分の態度や行動を改善するための具体的なステップを計画します。

〜自己認識の強化〜

田中さん、今日は自己認識を深めるためのエクササイズを行いましょう。まず、最近のプロジェクトで他のチームメンバーとの関係について振り返ってみましょう。どのような場面で緊張が生じましたか?

最近のキャンペーンで、デザイナーと意見が合わず、少し感情的になってしまいました。自分のアイデアが最良だと思っていたので、彼の提案を軽視してしまったんです。

その時、デザイナーの気持ちをどう感じましたか?

彼は明らかに苛立っていました。でも、私はその時、自分のアイデアを通すことに集中していて、彼の感情に気づく余裕がなかったかもしれません。

その状況を再評価してみると、他のアプローチはありましたか?

そうですね。もっと彼の意見を聞いて、なぜそのアイデアを推しているのか理解しようとするべきでした。

〜フィードバックの受容〜

次に、フィードバックを受け入れる訓練を行いましょう。私はあなたの同僚としてフィードバックを提供しますので、それに対してどのように反応するか練習してみましょう。準備はいいですか?

はい、お願いします。

智也さん、最近のプロジェクトでのあなたのリーダーシップは素晴らしかったですが、もう少しチームメンバーの意見を聞いてもらえると、さらに良くなると思います。

ありがとうございます。確かに、もっとチームの意見を取り入れるように努力します。フィードバックにも感謝します。

〜共感の育成〜

共感の力を養うためのワークショップを行いましょう。私がある状況を描写するので、その人の立場になって考えてみてください。例えば、あなたが新しいアイデアを持ってきたけれど、上司に軽視されたとします。その時の気持ちを言葉にしてみてください。

自分の努力や考えが認められなかったと感じて、少し悲しい気持ちになると思います。自信を失うかもしれません。

その気持ちを理解することで、他の人が同じような状況に置かれた時に共感しやすくなりますね。

〜実践的な改善〜

最後に、具体的な改善策を設けましょう。次のミーティングで、チームメンバーの意見をもっと積極的に聞き、彼らの提案を真剣に検討するように心がけてみてください。具体的なステップを考えてみましょう。

次のミーティングでは、各メンバーに発言の機会を与え、その意見に対して少なくとも一つの質問をするようにします。また、どんな小さな意見でも感謝の気持ちを伝えることを忘れないようにします。

素晴らしい計画です。これを実践することで、チーム全体の信頼関係が強化され、より協力的な環境が作れるでしょう。次回のセッションでその成果を聞かせてください。

まさき兄さん、ありがとうございます。さっそく実践してみます。

田中智也さんの納得したポイント

1. 自己認識の重要性:自分の態度や行動が他人にどのように影響を与えているかを振り返ることで、他人に対する配慮の欠如に気づいた。

2. フィードバックの受容: 他人の意見やフィードバックを積極的に受け入れることの重要性を理解し、それが自己成長に繋がると認識した。

3. 共感の育成: 他人の立場や感情を理解し、共感する力を養うことが人間関係の改善に不可欠であると感じた。

4. 実践的な改善: 具体的な改善策を実行することで、チームの信頼関係と協力的な環境を構築できると確信した。

「今日のセッションを通じて、自分の態度が他人にどれだけ影響を与えているかを深く考えることができました。特に自己認識のエクササイズで、自分の行動がデザイナーに与えた影響を振り返った時、自分がどれだけ傲慢だったかを実感しました。そして他人の意見やフィードバックを積極的に受け入れることの重要性にも気づきました。フィードバックをもらうことで、自分の成長に繋がると感じています。また、共感のワークショップで、他人の立場や感情を理解する力がどれだけ大切かを学びました。これからはもっと共感を持って接するように心がけます。次のミーティングで具体的な改善策を実践することが楽しみです。これまでとは違ったアプローチで、チームの雰囲気がどのように変わるかを見たいです。今回のセッションで学んだことをしっかり実践して、より良いリーダーになれるよう努力します。」

例題2: 成功への執着

名前:鈴木健一 (仮名)

年齢: 32歳

職場:大手IT企業のプロジェクトマネージャー

背景: 鈴木さん(仮名)は優秀なプロジェクトマネージャーとして多くの成功を収めてきました。しかし、成功への執着が強く、失敗した時の挫折感が大きいため、柔軟性や学びの機会を失うことが多くなっています。

悩み: 成功への過度な執着が原因で、失敗に対する恐怖や柔軟な対応力の欠如が見られます。

鈴木健一さんへのアプローチ

成功の再定義:成功を一つのゴールではなく、成長の過程と捉えるように指導します。成功と失敗の両方から学ぶ姿勢を養います。

リフレクション:過去の成功と失敗を振り返り、そこから学んだ教訓を明確にします。リフレクションジャーナルを使い、定期的に自分の成長を記録します。

柔軟性の訓練:柔軟な思考を促進するためのエクササイズを行います。計画通りにいかない場合でも適応できる力を養います。

メンタルモデルの更新:自分のメンタルモデルを見直し、成功の概念を広げることで、失敗を恐れず挑戦し続ける心構えを持ちます。

鈴木健一さんの納得したポイント

1. 成功の再定義: 成功を一つのゴールではなく、成長の過程として捉えることの重要性を理解し、成功と失敗の両方から学ぶ姿勢を養うことが大切だと認識した。

2. リフレクション:過去の成功と失敗を振り返り、そこから学んだ教訓を明確にすることで、自分の成長を記録し、継続的に学び続けることの重要性に気づいた。

3. 柔軟性の訓練: 計画通りにいかない場合でも適応できる力を養うことで、予測不能な事態にも対応できる柔軟な思考を持つことが必要だと理解した。

4. メンタルモデルの更新:成功の概念を広げ、失敗を恐れず挑戦し続ける心構えを持つことで、自己成長を促進することが重要だと認識した。

「今日のセッションを通じて、成功の再定義や失敗から学ぶ姿勢の重要性に気づかされました。特に、成功を一つのゴールではなく、成長の過程と捉えることが大切だと実感しました。そして、過去の失敗経験を振り返り、そこから学ぶことができたので、今後はもっと柔軟な思考を持ち、予期せぬ事態にも対応できる力を養いたいと思います。次のプロジェクトでは、チームとのコミュニケーションを重視し、予測不能な事態に備えて複数のシナリオを考えるようにします。今日の学びを実践して、さらに成長していきたいです。」

事例3:自己成長の停滞

名前:佐藤真奈美 (仮名)

年齢:30歳

職場:大手コンサルティング会社のシニアコンサルタント

背景:真奈美さんは入社以来、数多くのプロジェクトでリーダーシップを発揮し、クライアントから高い評価を受けてきました。しかし、最近では自己過信から自分の欠点や改善点を見逃し、成長が停滞していると感じています。

悩み: 自己成長の機会を逃していると感じ、現状に満足せず、もっと成長したいという欲求があります。

佐藤真奈美さんへのアプローチ

自己評価の客観化: 自己評価を客観的に行う方法を教え、定期的な自己評価のセッションを設けます。

新たな挑戦:自己成長のために新たな挑戦や目標を設定し、自分の能力を試し続ける習慣をつけます。

メンターとの連携:メンターや信頼できる同僚と連携し、フィードバックを受けることで自分の盲点を補います。

成長の計画: 成長のための具体的な計画を立て、定期的に進捗を確認します。自己改善のためのアクションプランを作成します。

佐藤真奈美さんの納得したポイント

1. 自己評価の客観化:自己評価を客観的に行う方法を学び、具体的な基準を設けることで、自分の欠点や改善点を明確にできると理解した。

2. 新たな挑戦の重要性:新しいスキルの習得や挑戦することが自己成長に不可欠であり、具体的な目標を設定することで成長の機会を得られると認識した。

3. メンターとの連携:メンターや信頼できる同僚からフィードバックを受けることで、自分の盲点を補い、成長を促進できると理解した。

4. 成長の計画:具体的なアクションプランを作成し、定期的に進捗を確認することで、継続的な成長を実現できると納得した。

佐藤真奈美さん(仮名)の感想

「今日のセッションを通じて、自己評価の重要性や新たな挑戦の大切さに気づきました。特に、客観的な基準を設けることで、自分の欠点や改善点を明確にできると感じました。そして、新しいスキルの習得や挑戦することが自己成長に不可欠であることを学びました。具体的な目標を設定することで、成長の機会を得られると実感しました。 また、メンターとの連携が重要であることも理解しました。定期的にフィードバックを受けることで、自分の盲点を補い、成長を促進できると感じています。これからは具体的なアクションプランを作成し、定期的に進捗を確認することで、継続的な成長を実現したいと思います。今日の学びを実践して、さらに成長できるよう努力します。」

事例4:家族や友人との関係

名前: 渡辺陽子 (仮名)

年齢:40歳

職場:中堅商社の営業部長

背景:陽子さんは営業部長として優れた成績を上げてきましたが、過度の自信と高慢な態度が原因で、家族や友人との関係に摩擦が生じています。誠実なコミュニケーションが妨げられ、親しい人々との関係がぎくしゃくしています。

悩み:家族や友人との関係が悪化しており、特に夫とのコミュニケーションがうまくいっていないことに悩んでいます。

渡辺陽子さんへのアプローチ

コミュニケーションの改善: 誠実でオープンなコミュニケーションを促進するためのスキルを教えます。アクティブリスニングや非暴力コミュニケーションの技法を練習します。

感謝の表現:日常的に感謝の気持ちを表現する習慣をつけ、関係を改善します。感謝日記を使い、感謝の気持ちを記録します。

共感と理解: 家族や友人の立場を理解し、共感を深めるワークショップを行います。相手の気持ちを尊重し、対話を重視します。

行動の見直し:自分の態度や行動がどのように影響を与えているかを振り返り、改善点を見つけて実行します。定期的なチェックインを行い、関係の質を向上させます。

渡辺陽子さん(仮名)の納得したポイント

1. コミュニケーションの改善:誠実でオープンなコミュニケーションの重要性を理解し、アクティブリスニングや非暴力コミュニケーションの技法を使うことで、夫との関係を改善できると納得した。

2. 感謝の表現:日常的に感謝の気持ちを表現する習慣をつけることが、家族や友人との関係を良くするために重要だと理解し、感謝日記の実践を決意した。

3. 共感と理解: 家族や友人の立場を理解し、共感を深めることが信頼関係を築くために必要だと納得した。

4. 行動の見直し:自分の態度や行動が他人に与える影響を振り返り、改善点を見つけて実行することで、関係の質を向上させることができると認識した。

「今日のセッションで、コミュニケーションの改善方法や感謝の表現の重要性について学びました。特に、アクティブリスニングと非暴力コミュニケーションの技法を練習したことで、夫との関係を改善できると感じました。そして、感謝日記をつけることで、日々の小さなことにも感謝の気持ちを持つようになりたいです。また、夫や友人の立場を理解し、共感する力を養うことが大切だと実感しました。自分の態度や行動を振り返り、改善点を見つけることで、家族や友人との関係を良くしていきたいです。今日の学びを実践して、より良い関係を築けるよう努力します。ありがとうございました。」

まさき兄さんセッション

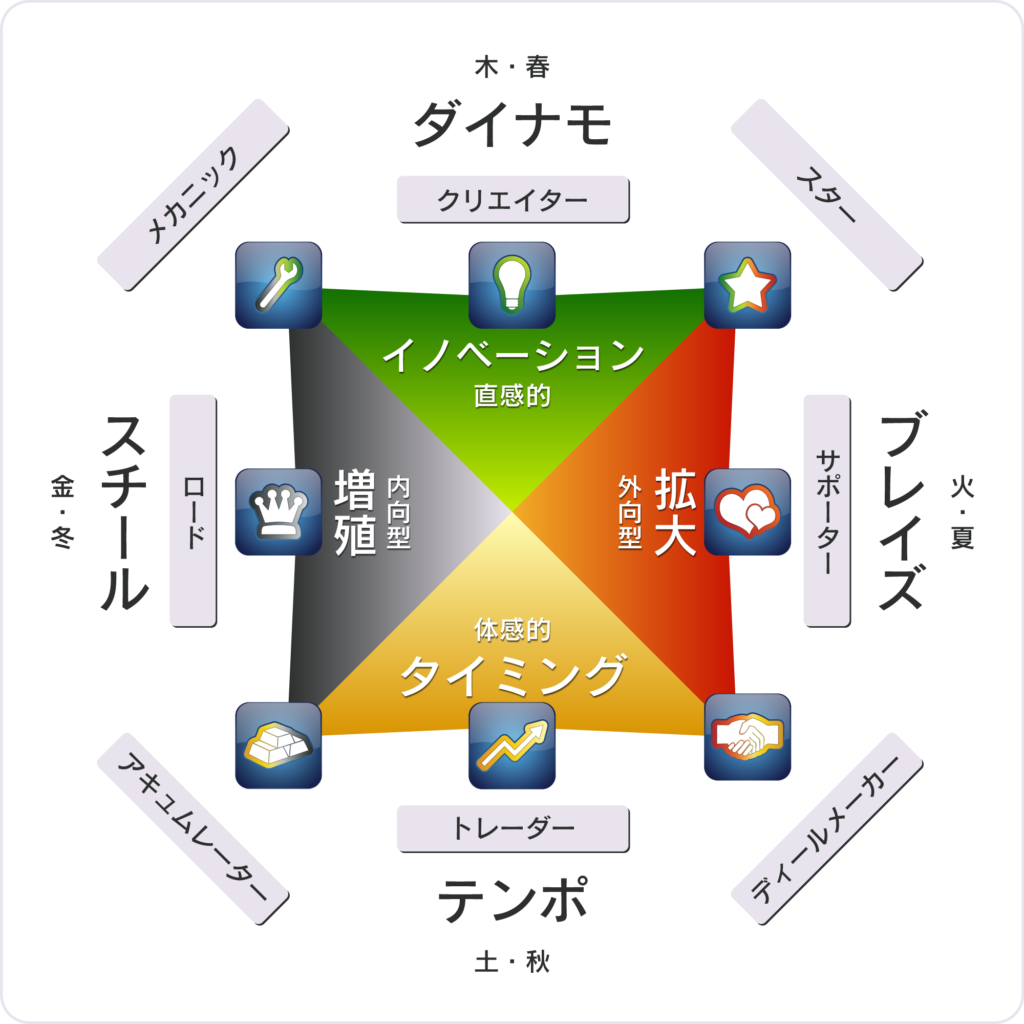

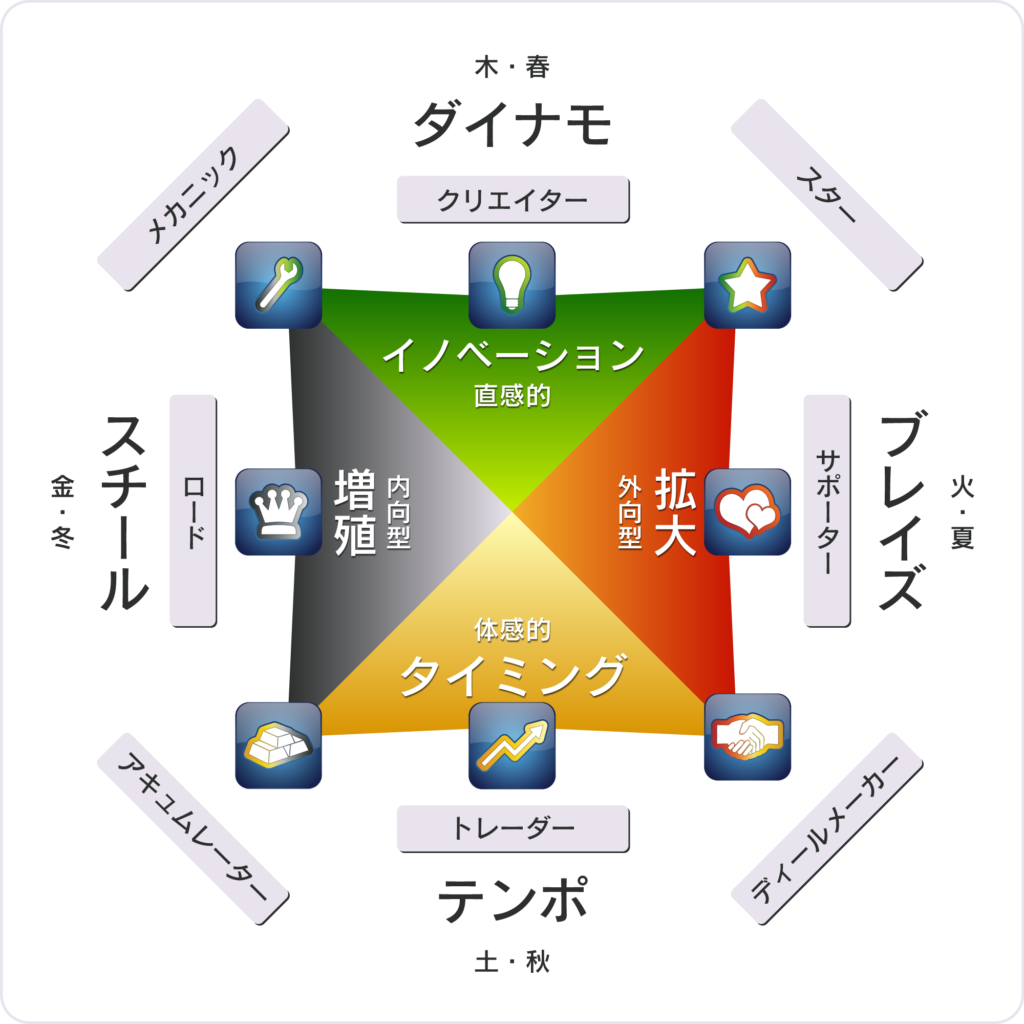

ウェルスダイナミクス無料ジーニアステスト

LINEお友達登録でジーニアステスト無料解説セッション

無料コンサルセッション60分

•起業・副業ゼロイチロードマップ

•コンテンツ整理、強化セッション

他

-300x158.png)

コメント